Fermer

derniers articles

Dans les premières années du vingtième siècle, le philosophe allemand Theodor Lessing est excédé par le bruit permanent de Hanovre : le tramway, les pianistes qui répètent, les tapis qu’on bat… Le malheureux n’imaginait sans doute pas les livreurs UberEats en scooter, mais il est déjà convaincu que les villes modernes sont si bruyantes qu’elles empêchent leurs habitants de réfléchir correctement, et sont dangereuses pour leur santé.

En 1908, Lessing décide de créer une ligue contre la pollution sonore et un journal. Trop intello, pas assez en phase avec « le progrès », l’association de Lessing ne dépassa jamais le succès d'estime. Mais il n'était pas seul : à la même époque, beaucoup d'autres auteurs dans de nombreux pays industrialisés se plaignaient eux aussi du bruit et fondaient leurs propres associations.

L'avenir leur a plutôt donné raison. Au fil du XXe siècle, on a réalisé que la pollution sonore était un problème de santé publique. En 2014, l'Agence européenne pour l'environnement estimait que le bruit était chaque année la cause de 10 000 décès prématurés, 43 000 hospitalisations et 900 000 cas d'hypertension dans l'UE. Il affecte l’acquisition du langage chez les jeunes enfants, perturbe le chant (et donc la reproduction) des oiseaux et des insectes, et conduit même les humains des villes à parler de plus en plus haut pour se faire entendre – c’est ce qu’on appelle l’Effet Lombard, suite à la découverte du phénomène par l’oto-rhino-laryngologiste français du même nom en 1909 . Plus grave, le bruit fait monter la tension de ceux qui lui sont trop exposés, et il est responsable d'environ 11% des accidents du travail, d’après l’Ademe. Une étude épidémiologique de 2017 sur les populations britanniques et norvégiennes montre enfin que l'exposition régulière au bruit de la circulation routière a des effets plus lourds que les gaz d'échappements sur le système cardiovasculaire. Et comme même les nuits ne sont pas silencieuses, le bruit perturbe les cycles hormonaux d'une grande partie de la population.

Lessing accusait régulièrement le vacarme de rendre ses contemporains fous, et cela lui valait les railleries des amis du "progrès". Le problème, c’est que c'était vrai : en 2006, l’Ademe estimait que le bruit était responsable de 20% des internements psychiatriques en France.

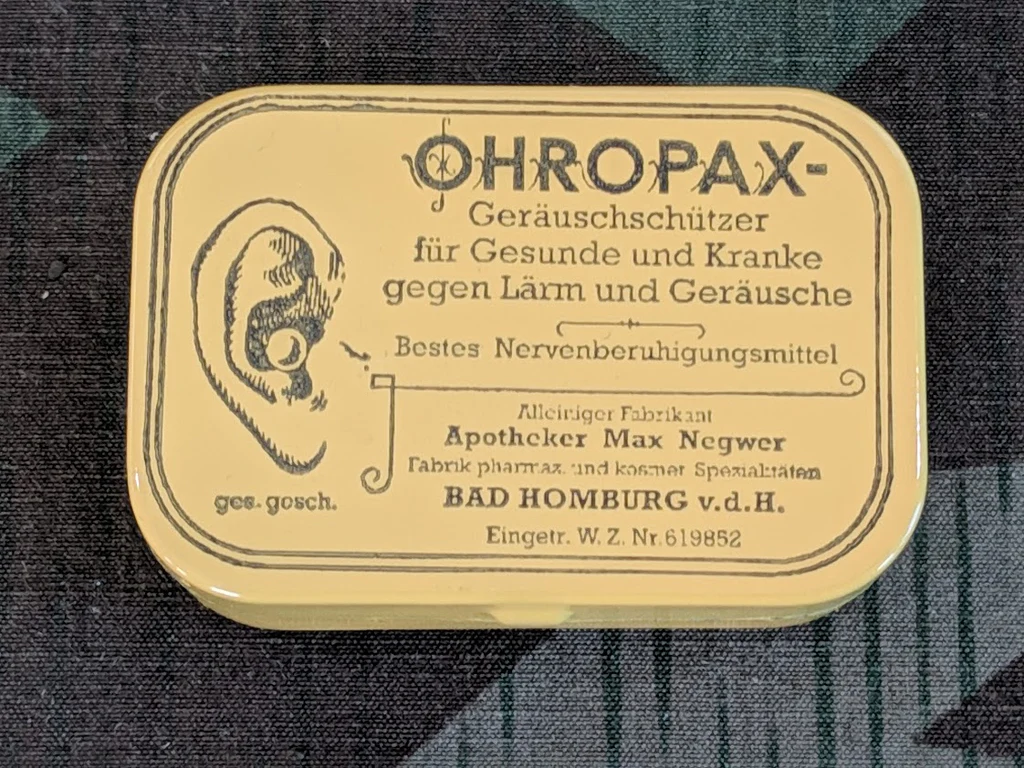

Contrairement à son image passéiste, Lessing espérait que la technique nous libérerait du bruit, au lieu d'en produire toujours plus. Et si son destin ne fut pas très heureux (Lessing fut assassiné par les Nazis), son vœu a finalement été exaucé. Toujours en 1908, mais à l’autre bout de l’Allemagne, le Dr Negwer lançait Ohropax, une marque de bouchons d’oreille dotée d’un marketing surpuissant. Ohropax existe toujours — c’est la marque de bouchons d’oreilles la plus connue en Allemagne, l’équivalent de Quiès en France — et ses campagnes des années 30 ne seraient pas démodées d'aujourd'hui. Elles promettent aux urbains de trouver enfin le sommeil, de les protéger des voisins relous et du bruit de la circulation.

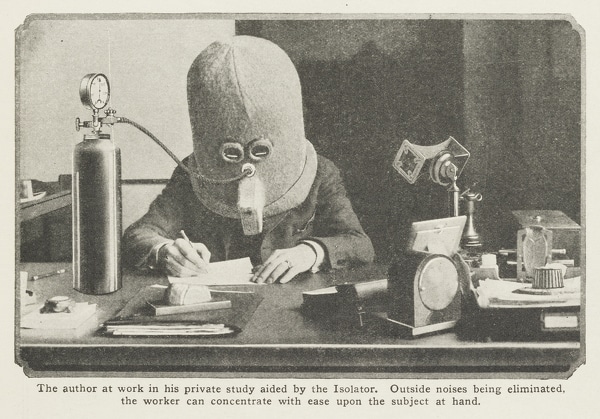

Les problèmes n'ont pas tellement changé, et les solutions ont seulement été un peu modernisées : des bouchons d'oreille en mousse pour dormir, un casque à réduction de bruit active ou des cabines isolantes pour passer ses calls au bureau, le triple vitrage pour les logements... À défaut d'agir sur le fond du problème, on traite les symptômes.

Tout le monde porte des écouteurs pour remplacer le bruit des autres non par du silence, mais par un fond sonore choisi. La tolérance au bruit n’est pas seulement une question de décibels : des bruits d’un niveau sonore équivalent peuvent être perçus très différemment selon qu’ils nous paraissent ou non justifiés, nécessaires — les machines à café, par exemple, sont des appareils très bruyants mais dont le son est perçu comme utile, et donc acceptable, et même parfois plaisant. Dans un autre genre, et aussi surprenant que cela puisse paraître, BMW a même mis en place sur certains de ses modèles « sport », un système qui retransmet activement le bruit du moteur à l'intérieur de l'habitacle pour que le conducteur puisse entendre son moteur rugir.

Les villes sont bruyantes depuis toujours, pour autant qu'on puisse en juger. Dans la Rome antique ou dans le Paris du Moyen-Âge, on a déjà la trace de nombreuses plaintes contre les nuisances sonores. Alors qu'est-ce qui a soudain rendu le bruit vraiment insupportable au début du XXe siècle ?

Le concept de "pollution sonore" a été forgé par analogie avec celui de pollution de l'air, parce que les deux ont la même origine : l'industrialisation, avec ses machines qui inondaient les villes de fumées nauséabondes et de bruits stridents. C'est le début de la massification du trafic automobile, dans les années 20 et surtout 30 en Europe, qui conduit à une lutte législative généralisée contre “le bruit”. Les municipalités de Toulouse, Lyon ou Marseille prennent des mesures pour limiter la circulation des automobiles, qui sont alors considérées par tous comme la principale source de nuisances sonores.

Un peu comme le climatiseur, qui produit de la fraîcheur privée mais réchauffe le reste du monde, la voiture a la particularité d’isoler ses passagers du bruit dont elle inonde l’extérieur. En France, le secteur des transports génère 80% du bruit émis dans l'environnement, et le transport routier est le principal coupable. Ce bruit est un enjeu de santé publique majeur qui touche tout le monde, et en particulier les urbains les moins favorisés — ceux qui travaillent dans l’industrie, ceux qui habitent à la périphérie des villes, au bord des routes et dans les couloirs aériens, dans des logements dont ils ne sont que rarement propriétaires ou qu’ils n’ont pas les moyens de faire isoler.

Mais au fil du XXe siècle, la perception s'est inversée : la circulation automobile est devenue un ronronnement omniprésent et trop peu interrogé, le secteur aérien a connu une croissance vertigineuse, tandis que d'autres bruits sont désormais considérés comme gênants, voire comme des troubles à l’ordre public : les gens qui parlent dans la rue, le commerce informel, ou les enfants qui crient.

Ces bruits font figure de coupables idéaux parce qu’ils sont ponctuels, et donc particulièrement saillants et identifiables, et peuvent être attribués à quelqu'un en particulier, alors que le bruit de la circulation est diffus et omniprésent. Mais en termes de santé publique, le problème est plutôt l’accumulation des bruits. La rumeur de la circulation et de l’industrie génère un stress permanent qui rend les bruits ponctuels particulièrement pénibles – on n'a tout simplement jamais l'occasion de se reposer, et le moindre éclat de voix devient insupportable.

En ville, le silence est devenu une marchandise rare et précieuse. On en arrive à une situation paradoxale où on veut la ville pour ce qu’elle offre (proximité, sociabilité, divertissements), mais sans le bruit qui va avec. Le processus de silenciation va de paire avec la gentrification : la police patrouille pour s'assurer que personne n'élève la voix, tandis que les associations de voisinage font fermer bars et autres lieux de socialisation.

Si vous habitiez en bordure d’un boulevard début 2020, vous vous souvenez peut-être avec un peu de nostalgie des matins si calmes du confinement, dans une ville enfin débarrassée du brouhaha de la circulation. Cette expérience a servi d'accélérateur à la politique de piétonnisation de nombreux quartiers, notamment à Paris, où on compte désormais nettement plus de trajets en vélo qu’en voiture. La tendance est la même dans d'autres villes de France et d'Europe, et elle paraît irréversible. Pour autant, les voitures continuent d’occuper une part énorme de l’espace public, et une place au moins aussi grande dans le paysage sonore.

En 2020, il fallait entendre certains élus parisiens hurler que la rue de Rivoli, enfin débarrassée de ses quatre files de bagnoles, semblait « morte » – tant le lien entre voiture, vie urbaine et brouhaha est fort. Un siècle d'automobile a dressé les piétons à se repérer au bruit des moteurs, et on ajoute donc des bruits artificiels aux voitures électriques pour des raisons "de sécurité", alors même que la pollution sonore est un des rares problèmes de la voiture que le passage à l'électrique pourrait peut-être vraiment régler.

Le paradoxe est peut-être que quand on ferme une rue au trafic automobile, le résultat est tout sauf silencieux : les rues libérées des voitures redeviennent des espaces publics qui laissent la place aux moments de calme et aux cris de joie, aux enfants qui jouent et à la musique, aux conversations et aux chants des oiseaux. Sans le brouhaha permanent de la circulation, tout ça redevient soudain beaucoup plus supportable, et même plaisant.

Il n’existe pas d’exemple de zone fermée aux voitures qui leur soit ensuite rouverte : tout le monde est trop content de profiter de l’espace commun ainsi repris à l’hostilité du trafic motorisé. Mais faute de changements plus structurels sur notre modèle de déplacement, la circulation automobile est simplement reportée vers les rues adjacentes et des quartiers périphériques, qui en souffrent d'autant plus.

Alors peut-être que pour guérir réellement la société du bruit qui nous rend tous malades et fous, il faudra paradoxalement abandonner tout ce qu’on a construit pour s’en protéger – sortir de nos voitures, de nos écouteurs, de chez nous, et réapprendre à vivre les uns avec les autres.